- 2018.06.01

世に飛び交う気になる言葉-小さく産んで大きく育てる-

人間の赤ちゃんの体重

小さく産んで大きく育てる、という言葉を耳にすることがあります。小さく産めば、母体にとって負担が少なく安産になるという願望がこめられ、一方、小さく産まれても、栄養価の高いものをあげれば大きく育って小さな大人になることはないという期待もこめられているのだと思います。

他の動物の新生児の体重を見ると、母ゴリラは体重が100kg として、赤ちゃんゴリラはおよそ1700~1800gだそうですから、人間と比べると、よほど、小さく産んで大きく育てる動物のように見えます。

ライオンでは母獣の100分の1ほどのおよそ1.2kgの赤ちゃんが産まれるそうです。

熊はさらに、小さく産んで大きく育てる動物で、体重150kgのツキノワグマの母獣から 150gの赤ちゃんが産まれるそうです。パンダもクマ科ですが、やはり1000分の1ほどの赤ちゃんを産むそうです。

この比率でいえば、人間では体重60kgのお母さんが、60gの赤ちゃんを産むようなもので、驚くような違いです。人間は大きな脳が備わった動物ですから、一定重量の脳を持つ赤ちゃんを産まざるをえず、動物と比較すると大きな赤ちゃんとなって難産なのだそうです。

日本の赤ちゃんの体重

日本の女性が、熊のようなお産ができたら楽だろうな、と思ったわけではないでしょうが、統計を見ると驚くような日本の実態が浮かびあがります。

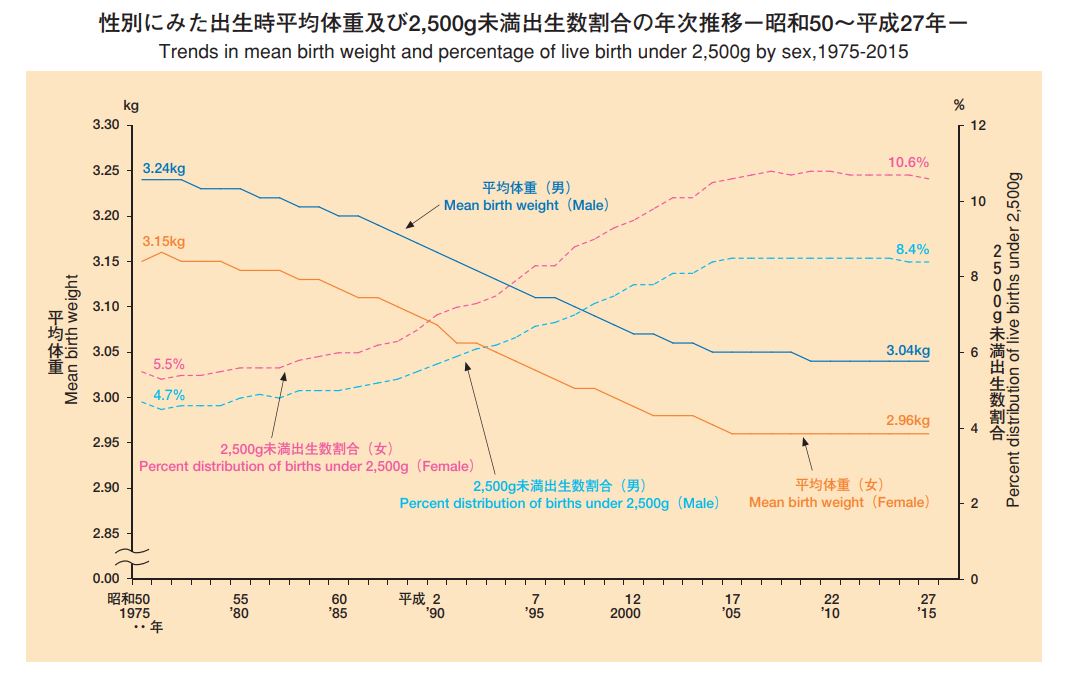

政府統計によると、昭和50年(1975)から、どんどん赤ちゃんの産まれた時の平均体重(出生時平均体重)が減り続け、最近40年間で男の赤ちゃん、女の赤ちゃんともにおよそ200g減りました[1]。この期間に「小さく産んで大きく育てる」という口碑が広がったのかと思いたくなります。

男の赤ちゃんは平成21年(2009)から、女の赤ちゃんは平成17年(2005)からほぼ横ばいとなって、「小さく産んで大きく育てる」という考え方が定着したのかもしれません。その結果、平成27年(2015)には、男の赤ちゃんは平均3.04kgで、女の赤ちゃんは平均2.96kgで産まれるようになりました。

また、2500g未満で産まれる赤ちゃん(低出生体重児)の割合をみると、男女の赤ちゃんとも増加傾向が見られ、近年、高止まりのまま、平成27年(2015)は男8.4%、女10.6%となり、昭和50年(1975)と比べ、およそ倍の割合で低出生体重児が増えているのです。

我が国の人口動態(平成29年度、政府統計)より

我が国の人口動態(平成29年度、政府統計)より

厚生労働省が10年ごとに行う「乳幼児身体発育調査」[2](最新は平成22年〈2010〉調査)において新生児全体の体重を見ると、戦後、増加を続けていた平均出生体重が昭和55年(1980)をピークに減少に転じ、平成12年(2000)には戦前の昭和15年(1940)~昭和17年(1942)を下回るところまでいきました。ほかの先進国では、女性の体格向上に伴って赤ちゃんの出生体重も増加し続けているのですが、日本は何としたことでしょう、唯一減り続けている国なのです。減少に転じた昭和55年(1980)は日本の経済が絶好調のころです。

日本で低出生体重児が増え、平均出生体重が減っている原因は、いろいろ推測されているようです。たとえば、日本人女性の体格が向上したと言っても、平均身長は伸びましたが、平均体重の伸びは少なく、スリムな痩せ型になっているため、大きな赤ちゃんを産めなくなっているのかもしれません。

また、諸外国に比べ日本では、妊婦の体重増加制限が厳格に指導される傾向にあること、高齢出産が増えていること、20〜30代女性の喫煙率が増加していること、医療技術が進歩したため、かつては死産となった早産児が極低出生体重児や超低出生体重児として生存可能になって統計値に影響することなど、複合的な要因が指摘されています。

しかし、ほかの先進国と異なって、なぜ日本だけが平均出生体重が減ってしまったのでしょうか。日本だけの理由があるのでしょうか。まさか、「小さく産んで大きく育てる」という口碑の流行が原因ではないと思いますが、そう思いたくなるような現象です。

低出生体重で何が悪いのか―バーカー説

早産で出産体重が低かった赤ちゃんは生命機能が未熟ですが、低出生体重であっても、お母さんのお腹にいた期間(在胎週数)が正期産に近く、生命機能が成熟していれば、たいてい大きな問題なく、良好に、出生後の哺乳・体重が増加すると言われています。少しくらいの低体重なら心配はいらないという考え方です。

低出生体重児を産んで(小さく産んで)、産んだ後、母乳なり人工乳をたっぷり与え、高栄養の離乳食を食べさせ、その後、栄養たっぷりの食事を食べさせれば(大きく育てる)いいのではないか、という考え方に疑問が突きつけられたのは30年ほど前の疫学調査がきっかけでした。

それを知るには、英国のバーカー先生らのお仕事[3]として有名な成人病胎児期起源(発症)説(Fatal origin of adult diseases;FOAD)に触れる必要があります[4] [5]。その学説をおおよそお伝えすると、成人病の発症には、遺伝要因や、成人になって過ごした生活習慣などの環境因も関わりますが、むしろ、母親の胎内環境こそが深く関与しているというもので、成人病の素因は胎児期につくられるという説です。

バーカー先生らは、出生体重と虚血性心疾患による死亡の関係を調査し、出生体重が小さい人たちほど虚血性心疾患による死亡が多かったことを明らかにしました。小さく産まれた赤ちゃんは、成長して成人になると、心筋梗塞などで早死にしやすいというのです。胎内環境と新生児期の栄養状態が成人病発症の素因の約70%を形成するという見積りもあって、お母さんのお腹の中の期間、赤ちゃんの期間が、将来、成人病を防ぐ重要な時期だと主張されました。

この説は、栄養状態の良好でない胎内環境で育った胎児は、将来、低栄養でも生きられるよう体が順応して産まれてくるという考え方です。小さく産まれたあと、この赤ちゃんは栄養環境の悪い育てられ方をしても生き延びられるような体質になっているのですが、現代社会は食べ物が豊富にあるだけでなく、大きく育てようとお母さんが手ぐすね引いて待っています。

どんどん高栄養を摂って、肥満体質になって、数十年先には成人病に苦しむ中高年の生活が待っているというのが成人病胎児期起源説の唱える将来像です。日本でどんどん増えてきた低出生体重児は、すなわち、成人病ハイリスク群だったのです。

ピマインディアンという人たち

世界で2型糖尿病の発症頻度が最も高いのは、米国アリゾナ州に住むピマインディアン[6]だと言われています。成人の9割は高度肥満で、5割が2型糖尿病です。糖尿病の発症機構研究にはピマインディアンが対象になることが多く有ります。なぜ、この人たちは糖尿病が飛びぬけて多いの? どういう体質なの? というわけです。

数万年の昔、氷河期にユーラシア大陸から、日本列島やアメリカ大陸に渡ってきたモンゴロイドの一派がいたということです。この時代、海面が下がり陸続きになったか、結氷した海伝いに歩いたか、ともかく間宮海峡や宗谷海峡、津軽海峡のあたりを、あるいはベーリング海峡を渡ってきたというのです。その人たちは、氷河期の厳しい飢餓に順応するため、摂取した食物エネルギー(ブドウ糖)を脂肪として蓄えやすい体質になったと考えられています。

それを支えるのが倹約遺伝子で、基礎代謝量を低下させ、無駄にエネルギーを消費しない体質(遺伝素因)になったのです。エネルギーとなるブドウ糖が少量しか摂れない環境に適応し、少量のブドウ糖を少量のインスリンで脂肪に変える体質になりました。インスリン分泌の少ない身体なのです。

それを支えるのが倹約遺伝子で、基礎代謝量を低下させ、無駄にエネルギーを消費しない体質(遺伝素因)になったのです。エネルギーとなるブドウ糖が少量しか摂れない環境に適応し、少量のブドウ糖を少量のインスリンで脂肪に変える体質になりました。インスリン分泌の少ない身体なのです。

倹約遺伝子は飢餓状態に強く、エネルギー消費を少なくして脂肪として貯蓄する半面、飽食すると容易に肥満になるため、現在では肥満遺伝子とも呼ばれます。飢餓に曝された氷河時代と飽食の現代という大きな環境の違いによって、倹約しすぎて太ってしまうということです。

この遺伝子を多く保有している民族は、イヌイット(エスキモー)、ピマインディアン、日本人の順なのだそうです。ただ、メキシコのシエラマドレ山脈に住むピマインディアンはアリゾナのピマインディアンと遺伝的素因は同じでありながら、農業と酪農を営み、いまなお、激しい労働に従事しているため、もともとの痩せ型体型を保ち、糖尿病などがほとんど見られないライフスタイルを送っています[7]。

遺伝素因よりも、過食せず節度ある食事を取って運動する暮らしぶりが大切だという根拠によく引用される話です。私達日本人も3人に1人が、脂肪をためやすく燃えにくいようにする倹約遺伝子を持っているのですから、日本人は飽食に弱い、よく言うと、飢饉、労働に強い体質なのです。

さて、このあたりまでは有名な話ですのでご存知の方もいらっしゃるでしょう。「ピマインディアン」をキーワードにネット検索すればたくさんの記事がヒットします。

私が心配になるのは、こうした倹約遺伝子に由来する体質・素因を持った日本人が低出生体重児を多く産み、この赤ちゃんたちは、遺伝的にも、胎内環境的にも飢餓にはとても強い体質を持って産まれてくるのでしょうが、飽食にはとても弱いのではないか、と言うことです。

倹約遺伝子(肥満遺伝子)と胎内低栄養環境の二つの因子が日本人の低出生体重児に付いて回るようにも思えます。一方の因子しかもたないピマインディアン正常出生体重児よりも、欧米人(コーカシアン)低出生体重児よりも、肥満、糖尿病になりやすい、ということはないのでしょうか。二つの因子が独立して相加的に働くかどうか、それはわかりませんが、小さく産まれた最近の赤ちゃんや幼児が、中高年になる40~50年後、日本で成人病が世界一の高頻度で起こる悲劇がなければいいと願うのです。

おわりに

こんな心配をもって世間の記事を見ていると、あることに気づきました。「小さく産んで大きく育てる」という言葉は、赤ちゃんについて言われることもありますが、ほかに、これから開業しようというお医者さん、起業しようというベンチャー企業、新しく会社を興そうという人たちを巡って語られています。

新しい会社を産むには、必要経費を抑えて小さな経営から出発するほうがいいという起業心得の比喩として、よい意味に使われているようなのです。気になるこの言葉が、新生児の健康に、ひいては国民の健康に大きな影響をおよぼすかもしれないのに、と困惑する気分になりました。

[1] 我が国の人口動態(平成29年度、政府統計) http://www.mhlw.go.jp/english/database/db-hw/dl/81-1a2en.pdf#search=%27%E5%B9%B3%E5%9D%87%E5%87%BA%E7%94%9F%E4%BD%93%E9%87%8D+%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%27

[2] 平成22年乳幼児身体発育調査の概況について(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042861.html

[3] D.J.P. Barker, C. Osmond INFANT MORTALITY, CHILDHOOD NUTRITION, AND ISCHAEMIC HEART DISEASE IN ENGLAND AND WALES Lancet Volume 327, No. 8489, p1077–1081, 1986

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(86)91340-1/fulltext

[4] 福岡秀興 胎内低栄養環境と成人病素因の形成 日本産婦人科学科誌60巻9号 N-300(2000年9月)

http://www.jsog.or.jp/PDF/60/6009-300.pdf

[5] 伊東宏晃 胎生期から乳幼児期における栄養環境と成長後の生活習慣病発症のリスク日産婦誌60巻9 号 N-306(2000年9月)

http://www.jsog.or.jp/PDF/60/6009-306.pdf

[6] Pavkov ME, Hanson RL, Knowler WC, Bennett PH, Krakoff J, Nelson RG: Changing patterns of type 2 diabetes incidence among Pima Indians. Diabetes Care 2007; 30: 1758-1763. 糖尿病トライアルデータベース

http://diabetes.ebm-library.jp/trial/detail/51023.html

[7] Peter. H. Bennett ら NIDDMの病因:ピマインディアンから学ぶこと 糖尿病.40 巻 (1997) sppl1 号 p. 111

https://www.jstage.jst.go.jp/article/tonyobyo1958/40/sppl1/40_sppl1_111/_pdf/-char/ja